- HOME

- KMU TOPICS

- イタリアサマースクール「BioMed 2025」

2025年09月30日

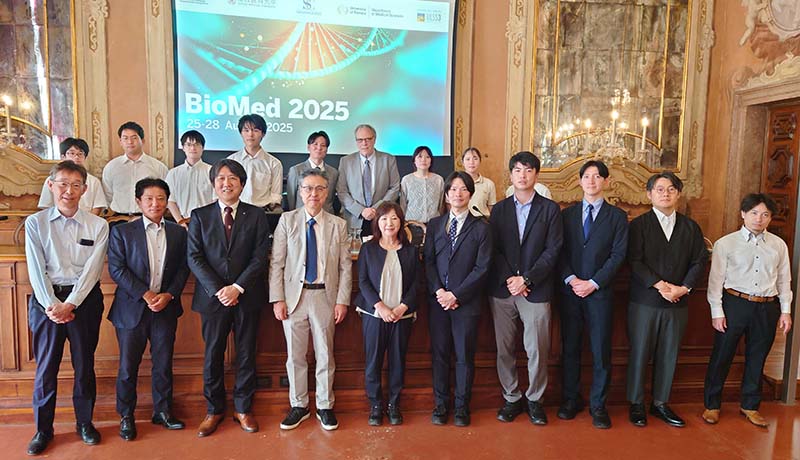

イタリアサマースクール「BioMed 2025」

8月25日(月)から28日(木)にかけて、ヴェネツィアにて本学、ヴェネツィア・カフォスカリ大学、サン・カミッロIRCCS病院、フェッラーラ大学医学部の合同によるサマースクール「BioMed 2025」が、各大学および病院にて開催されました。本サマースクールは、ダブルディグリープログラムを含む共同研究や人的交流の本格的な始動を目的としており、今後の国際的な連携強化に向けた重要な一歩となるものです。本学からは、学長をはじめ教員9名、研究員・学生など6名の計15名が参加しました。

8月25日(月)学術シンポジウム1(場所:ヴェネツィア・カフォスカリ大学)

初日は、協定校であるヴェネツィア・カフォスカリ大学のティッツィアーナ・リピエッロ学長および本学の木梨達雄学長をはじめとする各機関の代表者による開会の挨拶をもって、サマースクールが開幕しました。続いて、ヴェネツィア・カフォスカリ大学と本学とのダブルディグリープログラムの紹介が行われた後、両大学による研究発表が行われました。本学からは、医工学センターのペッツォッティ・ジュセッペ学長特命教授および医学部iPS・幹細胞再生医学講座の人見浩史教授、さらに参加学生がそれぞれ研究成果を発表し、医学と工学の融合を促進する貴重な機会となりました。会場には50名を超える聴衆が集まり、日伊間における医工連携への高い関心が伺われました。

8月26日(火)学術会議、研究施設見学(場所:ヴェネツィア・カフォスカリ大学)

2日目には、「Lab Session」と題し、参加学生らはヴェネツィア・カフォスカリ大学の分子科学系研究所を見学し、最先端のバイオ・工学・情報研究環境に触れる貴重な体験となり、今後の研究への大きな刺激となりました。各機関の代表者らは、ヴェネト州(州都:ヴェネツィア)予防局の責任者と予防医学等に関する協働について意見交換し、地域連携を含めた官・学連携の取り組みを進めることになりました。

また、ローマ・ラ・サピエンツァ大学薬学部のダニエラ・セッチ教授とサクロ・クオーレ・カトリック大学のフランチェスコ・フランチェスキ教授がヴェネツィアまで訪れ、木梨学長およびペッツォッティ教授と面会し将来の共同研究および国外臨床実習について意見交換を行い、前向きに検討を開始することになりました。午後からは、本島にあるファテベネ・フラテッリ病院(サン・カミッロ病院系列)を見学しました。

8月27日(水)学術シンポジウム2(場所:サン・カミッロIRCCS病院)

3日目は、ヴェネツィア本島の東に位置するリド島に移動し、先進的な神経リハビリテーション分野で高い評価を受けているサン・カミッロIRCCS病院にて学術交流が実施されました。本学からは、リハビリテーション学部作業療法学科長種村留美教授による学部紹介の後、同学部の森公彦講師、橋本晋吾助教、博士課程学生の鈴木良和氏および医学部神経内科学講座の薬師寺祐介教授が研究発表を行いました。また、サン・カミッロ病院所属医師による研究発表や研究施設の見学を通して、双方の研究活動について理解を深めるとともに、実践的な知見の共有が図られました。また、医学部6学年生の国外臨床実習の受け入れについて合意が得られたことから、来年度の実施に向けて契約締結をすすめることになりました。さらに、本学との共同ハブ(約25㎡)が設置され、そのオープニングセレモニーも実施されました。今後の医療分野における共同研究の推進と教員・学生間の更なる交流促進が期待され、意義深い節目の日となりました。

8月28日(木)学術シンポジウム3(場所:フェッラーラ大学)

最終日は、フェッラーラ大学を訪問し、主にメディカルサイエンス分野に焦点を当てた学術交流会議が開催されました。本学からは、医工学センターのペッツォッティ・ジュセッペ学長特命教授、附属生命医学研究所分子遺伝学部門の近藤直幸講師およびゲノム解析部門の安河内彦輝講師が研究発表を行い、共通分野での活発な意見交換がなされました。その後、大学研究施設およびフェッラーラ大学の提携病院であるサンタンナ総合病院の見学も実施されました。高度医療を実践する大規模な総合病院であることから、医学部病理学パオロ・ピントン教授を担当として国外臨床実習の受け入れを提案し承諾がえられたことから、具体化をすすめることになりました。プログラムの最後には、フェッラーラの歴史的市街地を巡るツアーにも参加し、イタリアにおける研究・教育・生活環境を実際に体感することができた、充実した4日間のサマースクールとなりました。

来年度には、本学にて日本側のサマースクールを開催予定であり、今回訪問した3機関からなるコンソーシアムと本学とのダブルディグリープログラムの実施も予定されています。日伊間、さらには医学・工学の垣根を超えた学術交流と共同研究の深化が今後ますます期待されます。

SHARE

![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)