卒業後の進路(医学部)

進路

| 2024年度 | 2023年度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 臨床研修医 | 121名 | 112名 | |||

| 進学者 | 0名 | 0名 | |||

| その他 | 13名 | 10名 | |||

| 卒業生合計 | 134名 | 122名 | |||

| 就職率 | 90.3% | 91.8% |

臨床研修医研修先内訳

| 2024年度 | 2023年度 | ||

|---|---|---|---|

| 計 | 121名 | 112名 | |

| 本学附属病院 | 40名 | 36名 | |

| 学外 | 国立大学病院 | 9名 | 5名 |

| 公立大学病院 | 18名 | 5名 | |

| 私立大学病院 | 7名 | 9名 | |

| 市中病院他 | 47名 | 57名 | |

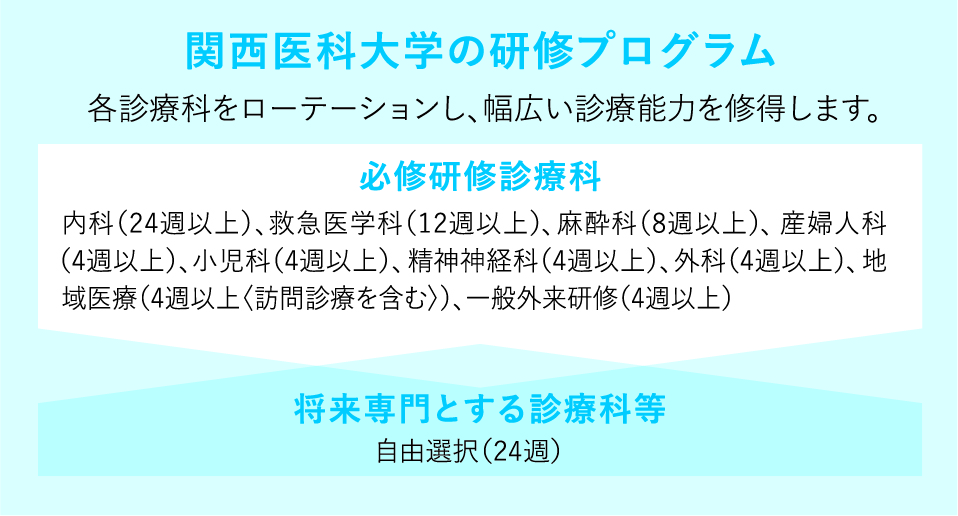

臨床研修

医師免許を取得したのち、附属病院または

協力型臨床研修病院・施設で研修を実施。

医師としての基礎能力を修得し、将来への足掛かりとします。

研修医INTERVIEW(先輩研修医の声)

多角的な医学の視点をもち、他の診療科からも頼られる医師へ。

「臨床研修を終え、放射線科の医師になると決断。次のステップとなる専門研修では、IVR(Interventional Radiology/画像下治療)の部門に入ります。今後究めるのは、CTで撮影された血管造影を見て行う血管内治療。外科手術のように切開をしないため、患者さんへの負担を低減できると期待されています。また放射線科医は、他の診療科から読影を依頼される立場でもあるため、常に適切な所見が述べられるよう、多角的な医学の視点をもっておくことも必要です。働き始めて実感しているのは、疾患を診ると同時に、患者さんという“一人の人”を見ることの大切さです。予後の生活まで考え、どのような治療が最適かを判断する際は、大きな責任が伴います。時に重圧に押しつぶされそうになりますが、それを乗り越えてこそ患者さんに貢献でき、自らもさらに成長できると思っています。」

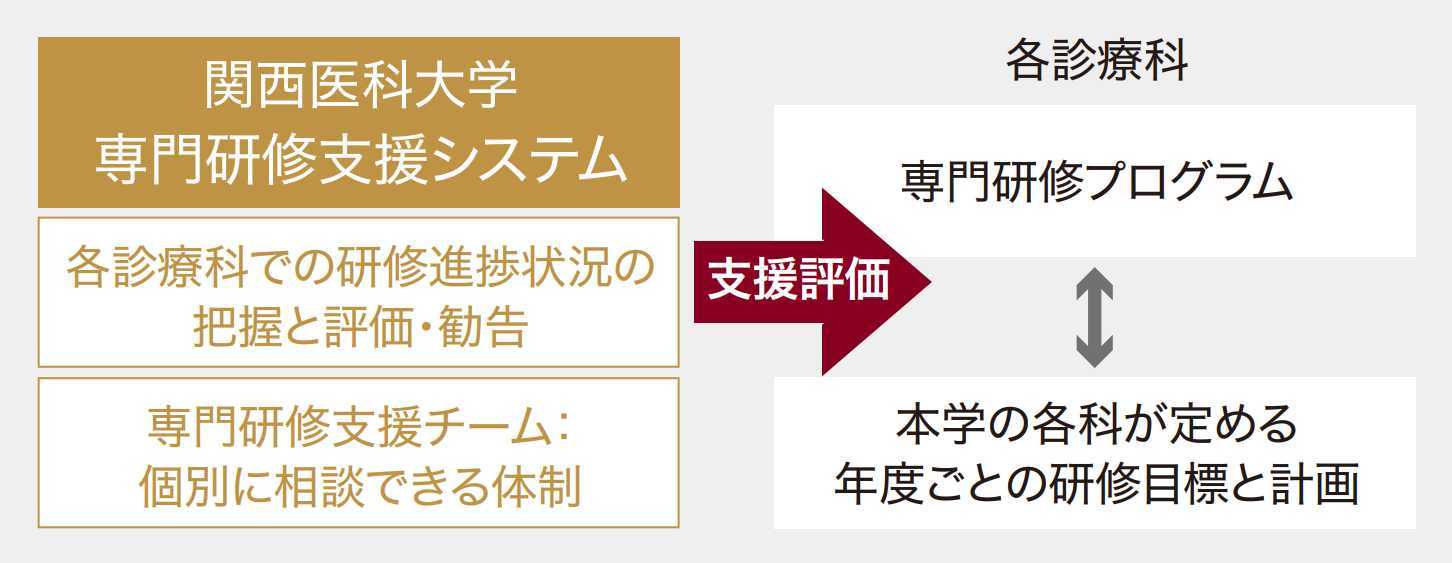

専門研修

2018年度導入の新専門医制度では、臨床研修修了後に専門医資格取得を目指す場合、日本専門医機構に認定された専攻医としての研修を受ける必要があります。日本専門医機構が定めた全ての基本領域専門研修プログラムを有する本学は、専門医を目指す全ての方の受け入れが可能で、プログラムによっては専門医資格取得後、サブスペシャリィー(細分化した領域)の資格も取得できます。専攻医研修期間は、その後の医師人生を左右する大事な期間でもあり、各診療科の指導にも熱が入ります。

専門研修支援システム

専門研修の進捗状況を把握・評価し、問題があれば改善を勧告します。また、順調に専門医資格を取得できるようにサポートチームを結成。経験豊富な教授・診療教授が良き相談相手となって研修を支えます。

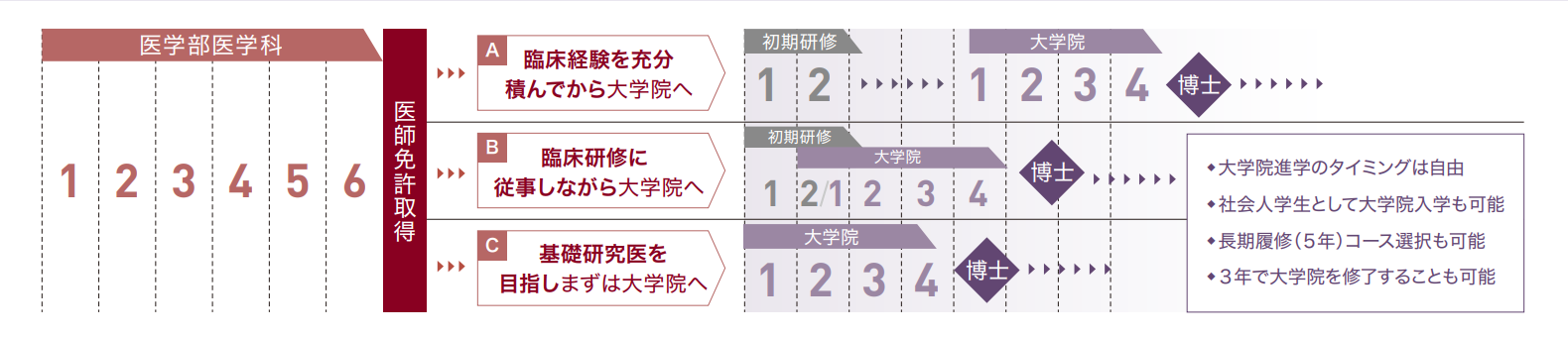

大学院

SHARE

![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)