こども看護学領域

こども主体の、ケアとキュアを融合した高度な看護の実践へ

■領域概要

学部では、こどもの発達段階や健康状態に関わりなく、こども自身がもつ力に着目し、こどもを主体とした看護援助が実践できるように支援します。特に演習では、様々な状況にあるこどもへの適切な技術が習得できるよう、高機能シミュレータ等を活用した授業を展開し、体験的に学べるよう取り組んでいます。

大学院博士前期課程は、プライマリケア

を専門領域とする小児看護分野の高度実践看

護師教育課程(専門看護師38単位)として、

2019年2月に日本看護系大学協議会より認定

されました。また、益々需要が高まることが

予測されるクリニック、外来、病児保育施設、

特別支援学校・学級等での、専門性の高いプ

ライマリヘルスケアを担うこどもに特化した

科目を開講しています。多様な理論やケア提

供の方法論を学修後に高度な実践能力獲得を

目的とし、様々なシナリオを用いたシミュレー

ション教育を実施します。その後に、こども

専門病院やクリニックと連携した実習を展開

します。

大学院博士後期課程は、人の発達を基軸とした生涯発達看護分野として位置づけられています。発達と生活・健康と関連する各理論や研究動向を学び、特にこどものセルフケア能力に着目し、こどもが主体的に医療に参加し、また、生活ができることを目的としたプログラム開発等の研究指導を行います。

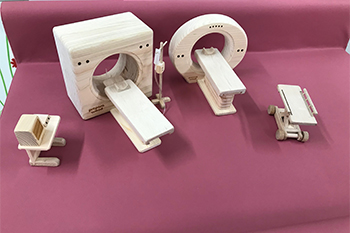

こどもへの検査説明ツール

こども用の医療物品

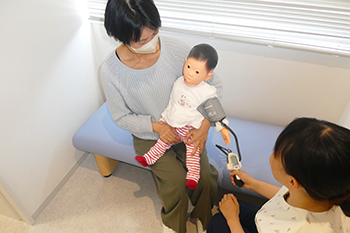

小児用シミュレーター

小児モデル人形

臨床現場で働く小児医療に携わる医療職の方々は、目の前のこどもに対して「自分たちはもっと色んなことができたのではないか」「こどものニーズに合った医療が実践できただろうか」という思いを抱く機会は少なくないのではないでしょうか。このような共通の思いを共有・解消する場として、事例検討会を開催する予定としております。事例提供者からの事例について、それぞれの立場から意見を出しあい、お互いの考えを尊重しあいながら、こどもにより良い医療を提供できるように建設的な検討会を目指しています。

附属病院、実習関連施設の看護師、理学療法士、作業療法士、近隣保健所・保健センターの保健師、支援学校の教諭など様々な職種の方にご参加頂ければと考えております。開催日が決まりましたら、各施設にご案内させて頂くとともに、本HPに掲示させて頂く予定としております。興味のある方、検討したい事例をお持ちの方は、下記まで是非ご連絡ください。

こども看護学領域事例検討会連絡先:kmu.kodomokango@gmail.com(事務局)

領域教員

加藤令子教授

こどもは生まれながらに“生きる力”を持っており、その力を活かし生活ができる環境が重要です。しかし、こどもの生活や健康、成長発達に影響を与える虐待、経済格差、災害等の様々な状況が生じています。その現状を理解しながら、一人ひとりのこどもがその子らしく成長発達できるための支援とは何か、また、こども自身のもつ力を活かした支援とは何かについて、共に考えましょう。

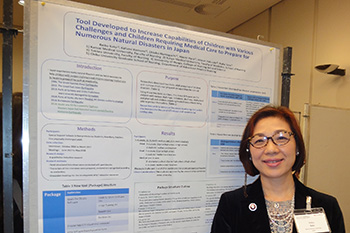

私は、東日本大震災前から、障がいのあるこどもの自然災害の備えに関わる研究を続けています。その研究結果からわかったことは、どのような重度の障がいがあるこどもでも、かかわる者がこどもには力があるという認識を持ちかかわることで、こどもは自分がもつ力を発揮するということです。

*詳細は、researchmapをご覧ください。

大橋敦教授

私は小児科医なので、常に周りにこどもがいる環境で仕事をしています。小児科医になって25年経ちますが、いまだにこどもが持つ「生きる力」の強さには驚かされます。このこども逹の「生きる力」を、後ろから邪魔をしないように少し支えていくのが小児医療と考えています。しかし、具体的にどのように接すればこどもの持つ力を最大限に発揮できるか、まだ模索しています。こどもは日々成長するので、変化が大きく、また個人差が大きいことも接する際のむずかしさの一因になっているかと思います。こども逹のためにやるべきことはたくさんあります。すべてのこども逹が元気に、笑顔になれるように、一緒に考えていきませんか。

資格:小児科専門医、周産期(新生児)専門医、新生児蘇生法インストラクター

*詳細は、researchmapをご覧ください。

古藤雄大講師

私は疾患や障害、特性を持ちつつ生活しているこどもの研究をしています。様々な特性に合わせた支援を考えることは病院内だけではなく、在宅や学校で生活する人の支援にもつながります。私は、支援をする、という一方通行の看護ではなく、共に生きていくことを大切にしています。

また、特性を持っているのは看護の対象となる人だけではなく、私も皆さんも、様々な特性を持っています。多様な人がいるから、色々なことに気が付き、新たな視野で支えあうことができるのだと思います。多様性を尊重できる看護職へ、一緒に学びながら成長していきましょう。

*詳細は、researchmapをご覧ください。

石浦光世講師

こどもの生活は遊びそのものです。それは、健康なこどもも病気や障がいがあっても同じです。また、生まれた時からのお母さん、お父さんをはじめ家族とのつながりもかけがえのないものです。そのような当たり前の生活が、健康状態や環境に影響されず、どのような状況にあってもどこにいても守られるようこどもと家族を支える専門家として寄り添い、看守りながら、一緒により良い生活を整えていきたいと思っています。

小児看護専門看護師として、発達に遅れのある子どもへの発達支援と家族支援のあり方、こどもが遊びに参加でき、保育園・幼稚園や学校に安全に安心して通えるための看護、さまざまな専門職との連携/協働に関心をもち、取り組んでいます。こどもがいきいきと過ごし、ご両親が子育てを楽しいと思えるよう、看護師ができることを一緒に増やしていきましょう。

*詳細は、researchmapをご覧ください。

田中雅美講師

宗和香奈助教

私は先天性疾患を持ち成長していく方の経験や、希少疾患を持つ方々の支援について研究をしています。養護教諭免許も所有していて、学校看護にも関心を持って取り組んでいます。疾患や障害、特性を持っていても、あらゆる場でその子らしく、その人らしく生活できるような支援を考えていきたいと思っています。

大学生活は実習などで大変に感じることも多いかもしれませんが、ここでの経験はこれからの自分自身の人生を支えていってくれるはずです。私も皆さんと一緒に学び、ともに成長していけることを楽しみにしています。

*詳細は、researchmapをご覧ください。

- 「特別支援学校用災害シミュレーションパッケージ」

研究代表者:加藤令子, 医療を必要とする災害の備え, 茨城県立医療大学地域貢献研究, 2008~2009年度 - 「災害セルフケアパッケージ‐肢体不自由児用‐」

研究代表者:加藤令子, 肢体不自由児が災害の備えへのセルフケア能力を高めるためのパッケージ開発, 文部科学研究費補助金 基盤研究(C), 課題番号:23593328, 2011~2013年度 - 「障がいのある子どもの災害備えパッケージ」

研究代表者:加藤令子, 障がいのある子どもが自然災害に備えセルフケア能力を高めるための支援構築, 科学研究費助成事業(科学研究費補助金) 基盤研究(B), 課題番号:15H05088, 2015~2019年度 - 「障がいのある子どもの災害備えパッケージ2」

研究代表者:加藤令子, 障がい等のあるこどもが自然災害に備えるセルフケア獲得・定着を可能とするツール開発,日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B),2020~2024年度

■教員の研究テーマ

- 研究代表者:加藤令子

- 研究代表者:大橋敦

- 研究代表者:古藤雄大

- 研究代表者:石浦光世

- 研究代表者:田中雅美

■大学院の研究紹介

- 博士前期課程(高度実践看護師コース)

- 博士後期課程

卒業後の進路

連絡先

■看護学部

〒573-1004 枚方市新町2-2-2

関西医科大学 看護学部

TEL 072-804-0101(代表)

■看護学研究科

〒573-1004 大阪府枚方市新町2-2-2

関西医科大学 大学院 看護学研究科

TEL 072-804-0205、072-804-0207(事務室直通)

E-mail nursing@hirakata.kmu.ac.jp (事務室代表)

SHARE

![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)