- HOME

- 学部・大学院

- 大学院生涯健康科学研究科

- 修士課程

- リハビリテーション工学分野

リハビリテーション工学分野

動作を“見える化”し、リハビリの可能性を拡張する

研究概要

リハビリテーション工学領域では、工学的な知見をもとに、リハビリテーション分野への応用を目指した研究を行っています。主な研究は、ヒトの脳機能の解明とその制御に関する基礎的研究、運動に関する信号と人工知能を組み合わせたロボット技術の開発、さらには臨床応用を目指した慣性センサを用いた簡便な運動機能評価システムの構築です。

それでは、各教員が担当する研究テーマをご紹介します。

教員の研究テーマ

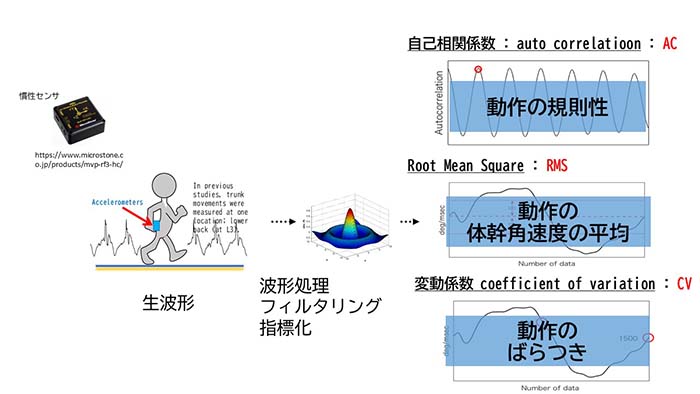

加速度や角速度を測定できる小型の慣性センサを活用し、歩行や立ち上がりなどの日常的な動作を簡便かつ客観的に評価できるシステムの開発に取り組んでいます。こうした評価システムは、従来の観察や手作業による測定に比べて、再現性が高く、臨床現場でも扱いやすいという特徴があります。地域在住高齢者や通所・入院リハビリを受ける方々を対象に、転倒リスクの評価や運動機能の経時的変化の把握するシステムの開発も取り組んでいきたいと考えています。現場で使いやすく、信頼性の高い評価ツールの社会実装を目指しています。

前澤 仁志:ヒトの脳機能の解明とその制御に関する研究

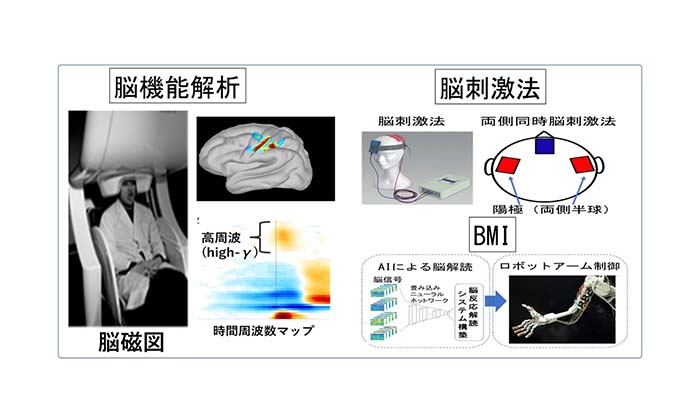

リハビリテーション工学の立場から、ヒトの感覚運動機能を制御する神経メカニズムを明らかにするための研究を行っています。非侵襲的な脳機能計測技術(脳波・近赤外分光法など)や脳刺激技術、さらには人工知能(AI)の解析手法を組み合わせ、脳の情報処理の仕組みを解明し、新たなリハビリテーション手法の開発を目指しています。また、脳と機器をつなぐブレイン・マシン・インターフェース(BMI)の開発にも取り組んでおり、意思伝達支援や運動補助といった実用的な支援技術の創出を目指しています。

森 公彦:ロボット技術を用いたリハビリテーション支援と教育システムの開発

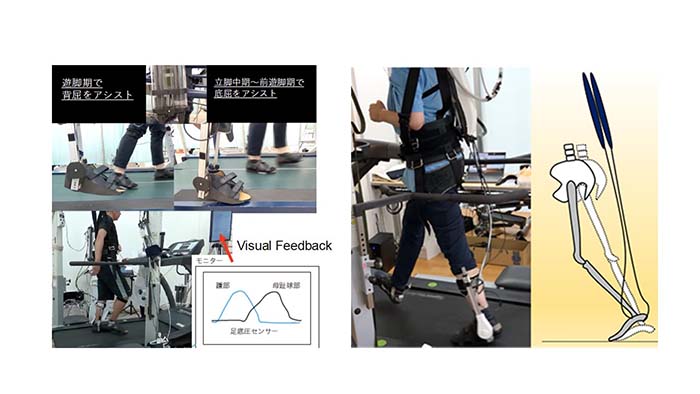

脳卒中による片麻痺のある方を対象とした歩行支援ロボットの開発を通じて、個別性の高いリハビリテーション支援を実現することを目指しています。ロボットによる運動支援の効果を最大限に引き出すために、感覚と運動の統合を促すロボットアシストの制御パラメータを自動で調整し、介入効果を“見える化”するAI解析システムの構築を進めています。さらに、こうした技術を活用した教育システムの整備にも力を入れており、将来の高度専門職人材の育成にも貢献しています。

主な業績抜粋

・Asai T, Oshima K, Fukumoto Y, Kubo H, Koyama S, Misu S. Changes in step time variability, not changes in step length and width, are associated with lower-trunk sway during dual-task gait in older adults. (高齢者の二重課題歩行における体幹の揺れは、ステップ長やステップ幅の変化ではなく、ステップ時間の変動と関連する)Hum Mov Sci. 2019 Apr 24;66:157-163.

・Misu S, Asai T, Doi T, Sawa R, Ueda Y, Murata S, Saito T, Sugimoto T, Isa T, Tsuboi Y, Yamada M, Ono R. Development and validation of Comprehensive Gait Assessment using InerTial Sensor score (C-GAITS score) derived from acceleration and angular velocity data at heel and lower trunk among community-dwelling older adults. (地域在住高齢者における、歩行中の加速度データ及び角速度データに由来する歩行スコア(C-GAIT score)の開発とその妥当性の検証)J Neuroeng Rehabil. 2019 May 28;16(1):62.

・Maezawa H, Fujimoto M, Hata Y, Matsuhashi M, Hashimoto H, Kashioka H, Yanagida T, Hirata M. Functional cortical localization of tongue movements using corticokinematic coherence with a deep learning-assisted motion capture system. (深層学習支援キャプチャーモーションによる皮質—運動機能コヒーレンス解析を用いた舌運動時の機能的皮質局在).Sci Rep. 2022 Jan 10;12(1):388.

・Maezawa H, Vicario CM, Kuo MF, Hirata M, Mima T, Nitsche MA. Effects of bilateral anodal transcranial direct current stimulation over the tongue primary motor cortex on cortical excitability of the tongue and tongue motor functions. (運動野に対する両側陽極経頭蓋直流刺激が舌の皮質興奮性および舌運動機能に及ぼす影響). Brain Stimul. 2020 Jan-Feb;13(1):270-272.

SHARE

![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)