- HOME

- 学部・大学院

- 大学院生涯健康科学研究科

- 修士課程

- 内部障害・産業理学療法分野

内部障害・産業理学療法分野

いのちを守る、働く人を支える。未来を創る理学療法

研究概要

内部障害理学療法分野では、糖尿病(ダイアベティス)に代表される代謝疾患、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患、虚血性心疾患などの循環器疾患に対する理学療法評価、理学療法効果に関する研究を行っています。また、産業理学療法分野では、働く人(勤労者)の健康課題に関して、理学療法管理の有効性・可能性を探求しています。

多施設で写真に示す同一の機器・測定方法により、ダイアベティス患者の膝伸展筋力データを収集しました。不良な血糖コントロールの持続は、筋肉量を減少させ、筋出力を低下させます。さらに、特有の合併症である神経障害の併発などにより、運動機能はさらに低下します。患者では非患者より、膝伸展筋力は10~20%低下し、神経障害を合併することで、さらに膝伸展筋力は10~20%低下することを明らかにしました。

【機能的サルコペニアを予防する理学療法士の遠隔指導効果に関する研究】(主な業績抜粋2)

高齢の2型ダイアベティス患者に対して、理学療法士による週に1回の電話での運動療法支援が半年間にわたり、運動療法の実行性を高め、下肢筋力の改善に有効であることを明らかにしました。高齢のダイアベティス患者における運動療法の実践は、介護予防の面からも重要であり、移動機能の低下をいち早く察知するために下肢筋力に注目することが重要です。

【糖尿病性合併症を有する患者の安全な運動指針確立に関する研究】(主な業績抜粋3)

糖尿病網膜症はダイアベティス特有の合併症の一つです。網膜症の治療・管理において、眼球内の圧力(眼圧)を過度に上昇させる運動は禁忌となります。一方、どの程度の強度の運動が眼圧に変化をもたらすかは、十分に検証されていません。我々は、異なる強度の有酸素運動が、眼圧にどのような影響を及ぼすかを検証しました。健常若年者での研究ですが、有酸素運動では高強度でも眼圧が上昇しないことを明らかにしました。

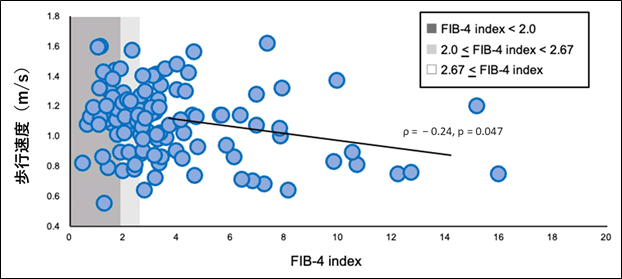

【慢性肝疾患の身体機能に関する研究】(主な業績抜粋4)

近年、非アルコール性の慢性肝疾患が増加傾向にあります。高齢化も伴い、慢性肝疾患をもつ高齢患者が増えており、身体的フレイルと相互に影響することが明らかにされつつあります。我々は、高齢の慢性肝疾患患者の身体機能を調査し、肝線維化(FIB-4 index)の進行と歩行速度や下肢筋力の低下が有意に関連することを明らかにしました。高齢患者における多疾患併存の中で慢性肝疾患に注目することが重要です。

【高齢者の睡眠関連呼吸障害と身体活動に関する研究】(主な業績抜粋5)

高齢者における睡眠関連呼吸障害は、QOL、認知機能、心血管リスク、転倒リスクなどに重大な影響を与えます。我々は、要介護認定を受けた高齢者を対象に睡眠関連呼吸障害と身体活動との関連を調査しました。睡眠関連呼吸障害をもつ高齢者は睡眠関連呼吸障害を持たない高齢者に比較して、1日あたりの歩数が有意に少ないことが明らかになりました。睡眠関連呼吸障害を予防するため、身体活動量の維持・向上が重要です。

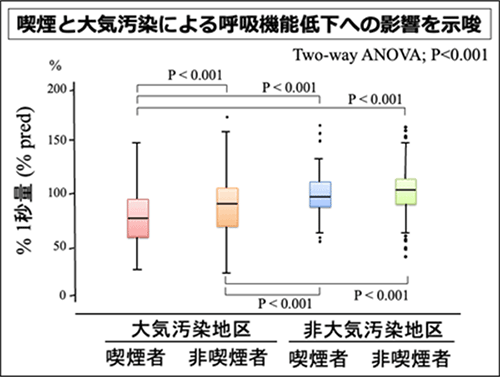

【大気汚染物質と喫煙が呼吸機能に与える影響の疫学調査】(主な業績抜粋6)

大気汚染物質とタバコ煙の両方が呼吸機能に与える影響は非常に深刻です。それぞれ単独でも有害ですが、両方への曝露があると、影響は相乗的に強くなります。我々は、大気汚染物質とタバコ煙の二重の曝露(ばくろ)が、女性の呼吸機能に与える影響について調査しました。大気汚染が改善し継続的な医療介入を行って40年経過していても、その状態は改善せず、さらに喫煙により一層呼吸機能が低値となることが分かりました。

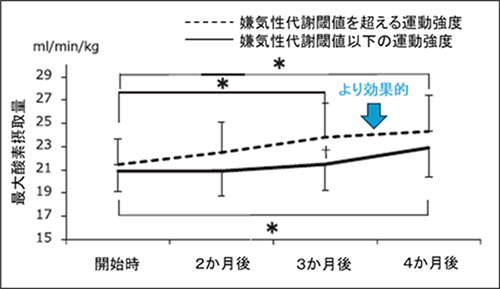

【急性心筋梗塞患者に対する運動強度に関する研究】(主な業績抜粋7)

急性心筋梗塞患者に対して運動療法を行う際には、運動の安全限界と言われる嫌気性代謝閾値を指標とします。一方、安定して問題のない心筋梗塞患者では嫌気性代謝閾値以上に負荷をかけたほうが運動療法の効果が高いと考えられていました。我々は、リスク管理の下に実施する嫌気性代謝閾値を上回る運動強度(破線)での運動療法は、運動耐容能(最大酸素摂取量ほか)の向上により効果が高いことを実証しました。

【高齢者の動脈硬化予防に関する研究】(主な業績抜粋8)

我々は、福島県喜多方市で開発された「太極拳ゆったり体操」の1年間継続による動脈硬化予防への効果、身体機能維持・向上への効果について、地域高齢者を対象に検証しました。体操継続により、身体機能が維持・向上します。また、動脈硬化(CAVI:大動脈を含む心臓から足首までの動脈の硬さを反映する指標)の進行を予防・改善しますが、この効果を十分に得るには週に3回以上の実施が必要であることを明らかにしました。

【勤労者の腰痛予防に関する研究】(主な業績抜粋9)

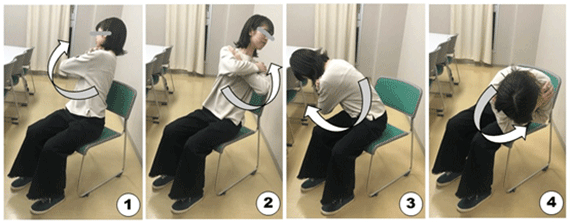

腰痛は、勤労者において最重要の健康問題(業務上疾病)です。腰痛が発症してからではなく、腰痛を予防していく取り組みを職場で根付かせることが重要です。我々は、短時間・簡便に実施できる腰痛予防体操を開発しました。製造業に従事する勤労者を対象に、我々が開発した体操による腰痛予防効果を検証しました。3ヵ月間、体操を継続することで、勤労者の腰痛管理に有効であることを明らかにしました。

【職場での身体活動促進に関する研究】(主な業績抜粋10)

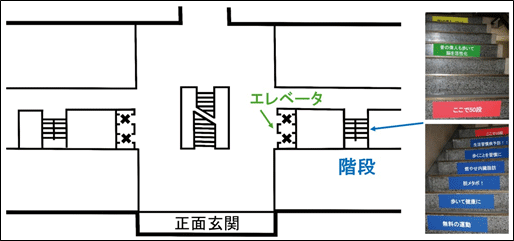

一日の中に、特別な運動時間を取り入れることは、勤労者にとって容易ではありません。我々は、県庁職員を対象にし、職場で行動変容(エレベータを使う行動から階段を使う行動に変容)につなげる介入手段の一つとして、メッセージバナー(「階段を昇ろう」などの健康標語シールを階段前額面上に貼付)の効果を検証しました。メッセージバナー単独効果は明瞭ではありませんが、階段昇降行動は18ヵ月間維持されました。

教員の研究テーマ

教授 野村 卓生(指導教員):「代謝障害理学療法学、産業理学療法学」

講師 西中川 剛:「呼吸器障害理学療法学」

講師 田頭 悟志:「循環器障害理学療法学」

主な業績抜粋

1.Nomura T, Kawae T, Kataoka H, Ikeda Y. Loss of lower extremity muscle strength based on diabetic polyneuropathy in older patients with type 2 diabetes: Multicenter Survey of the Isometric Lower Extremity Strength in Type 2 Diabetes: Phase 2 study. J Diabetes Investig. 2021;12(3):390-397. doi: 10.1111/jdi.13354.

2.Kataoka H, Nomura T, Oka H, Ikeda Y. Effectiveness of tele-guidance for physiotherapy in older patients with type 2 diabetes: A randomized controlled trial. J Diabetes Investig. 2025;16(7):1284-1291. doi: 10.1111/jdi.70047. (岡山医療専門職大学 片岡弘明 先生との共同研究)

3.Kawae T, Nomura T, Iwaki D, Nakashima Y, Fudeyasu K, Kataoka H, Ishiguro T, Kimura H. Intraocular Pressure Fluctuation during Aerobic Exercise at Different Exercise Intensities. Healthcare. 2022;10(7):1196. doi: 10.3390/healthcare10071196.(東都大学 河江敏広先生との共同研究)

4.Fudeyasu K, Ushio K, Nomura T, Kawae T, Iwaki D, Nakashima Y, Nagao A, Hiramatsu A, Murakami E, Oka S, Mikami Y. Advanced liver fibrosis is associated with decreased gait speed in older patients with chronic liver disease. Sci Rep. 2024;14(1):6809. doi: 10.1038/s41598-024-57342-1. (大阪医科薬科大学 筆保健一先生との共同研究)

5.Nishinakagawa T, Shinden S, Shimoe K, Egashira A, Itaki M, Nomura T. Home based sleep-related breathing disorders and physical activity in older adults requiring long-term care. (unpublished)

6.Nishinakagawa T, Senjyu S, Tanaka T, Asai M, Kotaki K, Yano Y, Miyamoto N, Yanagita Y, Kozu R, Tabusadani M, Honda S. Smoking aggravates the impaired pulmonary function of officially acknowledged female victims of air pollution of 40 years ago. Tohoku J. Exp. Med. 2014;234(2):151-160. doi: 10.1620/tjem.234.151.

7.Tagashira S, Kurose S, Kimura Y. Improvements in exercise tolerance with exercise intensity above the anaerobic threshold in patients with acute myocardial infarction. Heart and Vessels. 2021;36(6):766-774. doi: 10.1007/s00380-020-01757-z.

8.Mori K, Nomura T, Akezaki Y, Yamamoto R, Iwakura H. Impact of Tai Chi Yuttari-exercise on arteriosclerosis and physical function in older people. Arch Gerontol Geriatr. 2020;87:104011. doi: 10.1016/j.archger.2020.104011. (関西福祉科学大学 森耕平先生との共同研究)

9.Asada F, Nomura T, Takano K, Kubota M, Iwasaki M, Oka T, Matsudaira K. Effect of quick simple exercise on non-specific low back pain in Japanese workers: a randomized controlled trial. Environ Health Prev Med. 2023;28:36. doi: 10.1265/ehpm.22-00203. (神戸労災病院 浅田史成先生との共同研究)

10.Nomura T, Katayama K, Kashiwa T, Akezaki Y, Sato A. Maintenance of the rate of stair use over a long-term period using a stair climbing campaign. J Occup Health. 2014;56(6):511-8. doi: 10.1539/joh.13-0223-FS. (高知リハビリテーション専門職大学 片山訓博先生との共同研究)

SHARE

![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)